日本橋富山館 高岡漆器展示会 12月19日まで 詳細は日本橋富山館 … Read More

新着情報 News

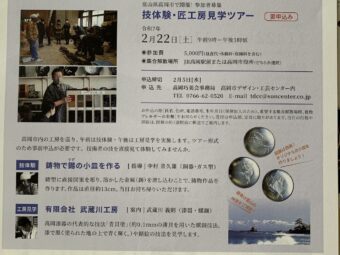

高岡漆器・螺鈿について

国の伝統的工芸品に指定されている高岡漆器の起源は1609年、

加賀藩主の前田利長が高岡城へ入場し、高岡の町を開いた際、

武具や箪笥、膳など日常生活品を作らせたのが始まりです。

その後、中国から堆朱(ついしゅ)、堆黒(ついこく)等の技法が伝えられ、

多彩な色漆を使って立体感を出していく彫刻塗、錆絵(さびえ)、

螺鈿(らでん)、存星(ぞんせい)等多彩な技術が生み出され、

高岡漆器を有名な漆器産地として発展してきました。

これらの技法は、高岡の祭りで使われる絢爛豪華な御車山(みくるまやま)に集結され、

町人文化の中にしっかりと根づき発展してきました。

いろいろな技法の中でも、螺鈿細工は貝殻の内側、虹色光沢を持った真珠層の部分を

削り出した板状の素材を、漆地や木地の彫刻された表面に貼り、

その上に塗り込む手法で、高岡漆器の代表的な技法になっています。

螺鈿師